| Autoritarismo e controle social no BrasilMemória e medo Vera Malaguti Batista Revista Sem Terra, nº 10. Brasil.

Para falar de memória, quero sempre me remeter a Marc Bloch e à legitimidade da história no debate sobre a civilização ocidental que, diferente de outras culturas, conta sempre com a sua memória, pela sua herança cristã e antiga, pelos povos historiográficos que eram os gregos e os latinos. Os livros sagrados cristãos eram livros de história. Bloch atenta para os perigos da "história mal entendida". No estágio da consciência o que se deve fazer é interrogar bem o passado. Captar o eco espontâneo da inquietação, em pleno drama. É o que fez aquele historiador, em junho de 1940, na entrada dos alemães em Paris. "Será que a história nos enganou?" Marc Bloch recusa-se a pedir desculpas, pede indulgência para não chamar a si os "erros do destino" (Bloch, s.d.).Sua outra lição é a de que a história é movimento, uma ciência "em marcha" procurando desvendar além dos fatos da superfície. O objeto da história é o homem, ou melhor, os homens. É a ciência da diversidade, do plural. "O bom historiador, esse assemelha-se ao monstro da lenda. Onde farejar carne humana é que está a sua caça" (Bloch, s.d.). O historiador pensa o humano por meio da categoria da duração. O tempo da história é onde se "banham os fenômenos", é "lugar da sua inteligibilidade". O tempo verdadeiro é contínuo, é eterna mudança.

O primeiro encontro, no Brasil, do Ocidente com o grande Outro, deu-se no sistema de modelização, numa "espécie de imagem especular, cujas estruturas fundamentais não são anuladas, mas transformadas em outras de sinal negativo" (Peloso, 1996). Dois universos se deparam e se confrontam e, segundo Vasco da Gama, a tortura e a chacina devem estar sempre ao alcance da mão, por um ideal superior que legitima tudo. Peloso trabalha aqui com o paradigma de Todorov que fala da América "como lugar de um encontro que não se realizou", já que o não reconhecimento da alteridade no momento do encontro fez com que se perpetuassem, pela nossa curta história, os processos de assimilação ou escravização. Para Silviano Santiago, o que aconteceu foi que o meio de comunicação escolhido e imposto pelos portugueses aos índios foi o gestual, não havia línguas, "apagam-se inúteis as vozes" e implanta-se a "realidade brutal da colonização" (Santiago, 1999). O genocídio inicial, presente no primeiro encontro entre os dois mundos na América, é recorrente na História do Brasil. O nosso genocídio diário, trabalhado pelo medo como metamercadoria, obriga-nos a transcender, pela história, a política e o imaginário no presente. O medo do caos é trabalhado a cada ameaça de chegada ao poder das forças populares. Foi assim em 1964 e em 1994. A história continua. A difusão do medo é mecanismo indutor e justificador de políticas autoritárias de controle social. CONEXÕES HISTÓRICAS O que gostaria de trazer para o debate sobre memória e desaparecimento são as conexões históricas do momento político das ditaduras militares da década de 70 na América Latina, suas rupturas e suas permanências. Afinal de contas, o fim do "ciclo do autoritarismo militar" traz um aprofundamento do caráter genocida dos "regimes democráticos", nas políticas de controle social formais e informais, na virada do século. Um projeto de aniquilação cultural e física está em andamento. Analisando o processo de criminalização da juventude por drogas no Rio de Janeiro, pude constatar como na transição da ditadura para a democracia (1978-88), com o auxílio luxuoso da mídia, permitiu-se que se mantivesse intacta a estrutura de controle social, com mais e mais investimentos na "luta contra o crime". E, o que é pior, com as campanhas maciças de pânico social, permitiu-se um avanço sem precedentes na internalização do autoritarismo. Podemos afirmar sem medo de errar que a ideologia do extermínio é hoje muito mais massiva e introjetada do que nos anos imediatamente posteriores ao fim da ditadura. Nilo Batista afirma em recente trabalho que não há nada mais parecido com a inquisição medieval do que a atual "guerra santa" contra as drogas, com a figura do "traficante-herege que pretende apossar-se da alma de nossas crianças" (Batista, 1999). O discurso do direito penal da intervenção moral conduz a políticas criminais de conteúdo exterminador: tal como na Idade Média, "o operador judiciário é o agricultor previdente, cuja enxada deve extirpar a má semente ou matar a víbora; ou é o cirurgião diligente, que deve amputar o membro apodrecido para evitar a infecção; pragas no campo e epidemia nas cidades resultarão de qualquer transigência com os inimigos da ordem virtuosa" (Batista, 1999). Não é à toa que o marco desse sistema penal tem sido o genocídio. Não faltam argumentos darwinistas sociais que passam do diagnóstico às terapêuticas curativas. "Assim, por exemplo, quando a polícia mensalmente executa (...) um número constante de pessoas, verificando-se ademais que essas pessoas têm a mesma extração social, faixa etária e etnia, não se pode deixar de reconhecer que a política criminal formulada para e por essa polícia contempla o extermínio como tática de aterrorização e controle do grupo social vitimizado" (Batista, 1997). Não é surpresa então que assistamos, no caso das drogas, a passagem do modelo sanitário ao modelo bélico, para compor o que Batista denominou "política criminal com derramamento de sangue". O elemento bélico acompanhado do caráter religioso e moral da cruzada contra as drogas permite que esta política criminal não tenha limites, nem restrições, nem padrões regulativos. O modelo bélico traz marcas no judiciário, que ao tratar o suspeito ou condenado como inimigo, tolera violações de direitos e reifica os preconceitos contra as garantias constitucionais. O processo de demonização do tráfico de drogas fortaleceu os sistemas de controle social aprofundando seu caráter genocida. O número de mortos na "guerra do tráfico" está em todas as bancas. A violência policial é imediatamente legitimada se a vítima é um suposto traficante. O mercado de drogas ilícitas propiciou uma concentração de investimentos no sistema penal, uma concentração dos lucros decorrentes do tráfico e, principalmente, propiciou argumentos para uma política permanente de genocídio e violação dos direitos humanos contra as classes sociais vulneráveis: sejam eles jovens negros e pobres das favelas do Rio de Janeiro, sejam camponeses colombianos, sejam imigrantes indesejáveis no Hemisfério Norte. VIOLÊNCIA NATURALIZADA As questões colocadas hoje para nós, militantes dos direitos humanos na América Latina, são de política criminal, da politização da violência enunciadas por Galeano em seu último livro (Galeano, 1999). A violência naturalizada, as cátedras do medo, a confecção de inimigos sob medida se ligam às técnicas de obediência obrigatória que poderão funcionar contra as multidões em desemprego. Zygmunt Bauman diz que no mundo pós-moderno o critério de pureza se realiza no mercado, através dos consumidores falhos, os novos impuros, "os incapazes de responder aos atrativos do mercado consumidor". Para os novos impuros, o discurso e as políticas de "lei e ordem", a nova cruzada a justificar torturas e execuções de negros e pobres. A criminalidade é o tema central dos discursos de todos os candidatos políticos na América Latina e na África. Aqui no Brasil, este discurso é responsável pela volta daqueles generais, ontem torturadores e assassinos de presos políticos, hoje comandantes dos esquadrões oficiais de execução de pretos e pobres nas favelas, com o aplauso do público e da mídia. Segundo a America's Watch, o número de civis mortos pela polícia militar aumentou de 3,2 ao mês, para 20,55 durante a gestão do general Cerqueira no Rio de Janeiro a partir de maio de 1995. Somente durante a operação limpeza efetuada na visita do Papa ao Rio de Janeiro, em 1997, foram mortos doze suspeitos por apenas um batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro. A mídia monopolizada manteve fora das manchetes esse genocídio silencioso e consentido. A quantidade de mortos e os "velhos e novos desaparecidos" nos leva a afirmar que é impossível compreender o quadro geral dos direitos humanos no Brasil sem precisar historicamente a articulação do direito penal público a um direito penal privado, a partir do regime escravocrata, na implantação de um sistema penal genocida, cúmplice das agências do Estado imperial-burocrata no processo de homicídio, mutilação e tortura da população afro-brasileira. As matrizes do extermínio e da desqualificação jurídica frutificam na implantação da ordem burguesa no final do século XIX e na recepção da doutrina de segurança nacional no século XX, nas políticas urbanas de apartação e nas campanhas de lei e ordem. É neste quadro que se estabelece a concepção de cidadania negativa, enunciada por Nilo Batista, que se restringe ao conhecimento e exercício dos limites formais à intervenção coercitiva do Estado. Esses setores vulneráveis, ontem escravos, hoje massas marginais urbanas, só conhecem a cidadania pelo avesso, na "trincheira autodefensiva" da opressão dos organismos do sistema penal. HISTÓRIA DO MEDO Trabalhando a história do medo na cidade do Rio de Janeiro, tento compreender a recorrência das ondas de pânico da tomada da cidade pelas "forças do caos e da desordem". A expressão "baderna" era propagadora de insegurança no período pré-64. O medo e a memória do medo justificam políticas autoritárias de controle social. O medo torna-se fator de tomadas de posição estratégicas no campo econômico, político ou social. O historiador Sidney Chalhoub retrata esta realidade social violenta nas ruas da corte do Rio de Janeiro no século XIX, quando há um temor da mobilidade contínua dos escravos e libertos na cidade (Chalhoub, 1996). No Censo de 1849, o Rio de Janeiro tem a maior população negra das Américas. Mas a população é incansável em transformar a cidade-negra em esconderijo; a cidade que esconde é a cidade que liberta. Deixa de existir a cidade escravista disciplinada e se confundem os escravos, os livres e os libertos. As elites contrapõem às redes de solidariedade tecidas na cidade negra as estratégias de suspeição generalizada (cidade-armadilha) (Chalhoub, 1990). As políticas urbanas republicanas, em conjunto com as políticas diretas de controle social, atacam a memória histórica dessa cidade esconderijo, desmontando cenários de significados tão penosamente construídos. Sociedades rigidamente hierarquizadas precisam do cerimonial da morte como espetáculo de lei e ordem. Gizlene Neder afirmava que em nossa formação socioeconômica desenvolvemos fantasias de controle social absoluto a partir da cultura jurídico-política da Península Ibérica. "A visão de mundo tomista, espraiada na Península pela prática política e ideológica dos jesuítas, sustentava uma concepção de sociedade rigidamente hierarquizada, produzindo efeitos de permanências culturais de longa duração, com fortes desdobramentos para os afetos e as emoções de formações históricas" (Neder, 1996). No Rio de Janeiro do século XIX, o chefe de polícia Eusébio de Queiroz apontava a escravidão como limitação à adoção de políticas mais modernas de policiamento urbano. Propõe então o confinamento dos escravos nas fazendas e o rígido controle de seus deslocamentos (Neder, 1996). Para Neder, nem o fim da escravidão nem a República romperam com o legado da fantasia absolutista do controle social, da obediência cadavérica. A atuação da polícia nas favelas cariocas, tanto quanto a chacina de Eldorado dos Carajás, é a prova viva deste legado. As sociedades autoritárias e desiguais, fundadas na violenta hierarquização, não suportam o encontro com o outro. Como na termodinâmica do século XIX, as mudanças levariam à morte térmica. Sem a ordem, o caos é a morte. Na produção de subjetividade, a tolerância levaria à desordem e à entrada do caos como portador da destruição. As imagens de morte e de terror vieram com a bagagem da inquisição moderna ibérica, trabalhando um conjunto de alegorias do poder "que vincaram o processo de ideologização e garantiram uma organização social rígida e hierarquizada; nesta organização, as classes subalternas, mais que compreender, no nível da razão, foram (e seguem sendo) levadas a ver e a sentir seu lugar na estrutura social" (Neder, 1983). Neste arranjo estético, a produção imagética do terror cumpre então um papel disciplinador emergencial. A ocupação dos espaços públicos pelas classes subalternas produz fantasias de pânico do "caos social", que se ancoram nas matrizes constitutivas da nossa formação ideológica. Esta questão permeou a corte imperial após a Revolta dos Malês em 1835, assombrou a Nação após a abolição da escravidão e a Proclamação da República. Vagou nas águas da Revolução de 30, no suicídio de Getúlio, no golpe de 64 e nas conjunturas eleitorais de 1994 e 1998. CAMPANHAS DO PÂNICO SOCIAL As campanhas maciças de pânico social produziram um avanço sem precedentes na internalização do autoritarismo. Em recente trabalho, Gizlene Neder se refere à produção imagética do terror, que constrói alegorias por meio de imagens para difusão de medo e terror (Neder, 1993). Fazendo uma interpretação analógica entre os efeitos de "internalização ideológica da teatralidade do poder" nas praças públicas, através das fotos de corpos mutilados nas bancas de jornal, e os autos-de-fé da inquisição, o texto explicita o papel disciplinador desta produção de imagens do terror, dirigidas aos segmentos étnico-culturais mais vulneráveis. A difusão de imagens do terror produz políticas violentas de controle social. As estruturas jurídico-policiais fundadas no nosso processo civilizatório nunca se desestruturam, nem se atenuam. É como se a memória do medo, milimetricamente trabalhada, construísse uma arquitetura penal genocida, cuja clientela-alvo fosse se metamorfoseando infinitamente entre índios, pretos, pobres e insurgentes. É como se torturadores estivessem sempre a postos, prontos para entrar em cena e limpar o jardim. Nilo Batista, trabalhando algumas matrizes ibéricas do direito penal brasileiro, nos fala de como a execução do herege como grande espetáculo do sistema penal canônico sobreviveu entre nós assim como o discurso que o fundamenta (Batista, 1999). "No momento em que este estudo é encerrado, a tortura - pela Constituição da República de 1988 assimilada à classe herética dos 'crimes hediondos', nascida de uma quizila estúpida entre deputados aparentemente antagônicos, porém essencialmente acordes na política criminal - a tortura é o único entre todos os 'crimes hediondos' ao qual a lei faculta progressão de regime penitenciário, sem impor, como aos demais, execução integral da pena em regime fechado. Sem embargo de algumas decisões que, invocando o tratamento constitucional isonômico, tentaram expandir tal benefício na direção de todos os outros 'crimes hediondos', o privilégio da tortura prevaleceu na jurisprudência brasileira. Ou seja, o torturador que, por azar ou delação temerária de alguma vítima, seja condenado poderá eventualmente, ultrapassadas cautelas de apartação prisional, encontrar-se na cadeia com os hediondos hereges que anteriormente torturou, porém sairá de lá muito antes deles." Ao implantar o primeiro Centro Comunitário de Defesa da Cidadania na comunidade de Vila Aliança, zona oeste do Rio de Janeiro, tivemos nos primeiros atendimentos, uma jovem mãe que vinha registrar o seu filho e ao mesmo tempo fazer o seu próprio registro civil. Esses milhões de brasileiros, nos campos e nas cidades, não têm registro, logo não têm identidade, não constituem memória. No seu confronto com o sistema penal, que reprime através do aumento de presos sem condenação, dos fuzilamentos sem processo, da atuação dos grupos de extermínio, eles não são nem desaparecidos já que não existem juridicamente, não podem nem desaparecer: são desaparecidos de nascença. Referências bibliográficas BATISTA, Nilo. Algumas Matrizes Ibéricas do Direito Penal Brasileiro. Rio de Janeiro, p. 180-181, 1999, mimeo. BATISTA, Nilo. "Política criminal com derramamento de Sangue". Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, ano 5, n.º 20, p. 129, outubro-dezembro de 1997. BLOCH, Marc. Introdução à História. Coleção Saber. Lisboa, Publicações Europa-América, n.º 59, s.d. CHALHOUB, Sidney. "Medo branco de almas negras: escravos libertos e republicanos na cidade do Rio". Discursos Sediciosos - crime, direito e sociedade. Rio de Janeiro, Ed. Relume-Dumará, ano 1, n.º 1, 1996. CHALHOUB, Sidney. Visões da Liberdade. São Paulo, Companhia das Letras, 1990. GALEANO, Eduardo. De Pernas pro Ar - a escola do mundo ao avesso. Rio de Janeiro, Ed. L&PM, 1999. NEDER, Gizlene. "Absolutismo e punição". Discursos Sediciosos - crime, direito e sociedade. Rio de Janeiro, Ed. Relume Dumará, ano 1, n.º 1, p. 132, 1996. NEDER, Gizlene. "Em nome de Tânatos, aspectos do sistema penitenciário no Brasil". Caderno do CEUEP. Rio de Janeiro, nº 1, p. 9, 1993. PELOSO, Silvano. O Conto e a Memória: história e utopia no imaginário popular brasileiro. São Paulo. Ática, p.19, 1996. SANTIAGO, Silviano. "Sobre gestos, equívocos e uma carta". Jornal do Brasil. Caderno Idéias. Rio de Janeiro, p. 7, 7 de agosto de 1999. Vera Malaguti Batista (Rio de Janeiro - RJ) é socióloga e historiadora. |

Tentativa de pensar o Direito em Paralaxe (Zizek) alexandremoraisdarosa@gmail.com Aviso: quem não tiver coragem de assinar os comentários aos posts, nem precisa mandar, pois não publico nada anônimo. Recomendo ligar para o Disk Denúncia...

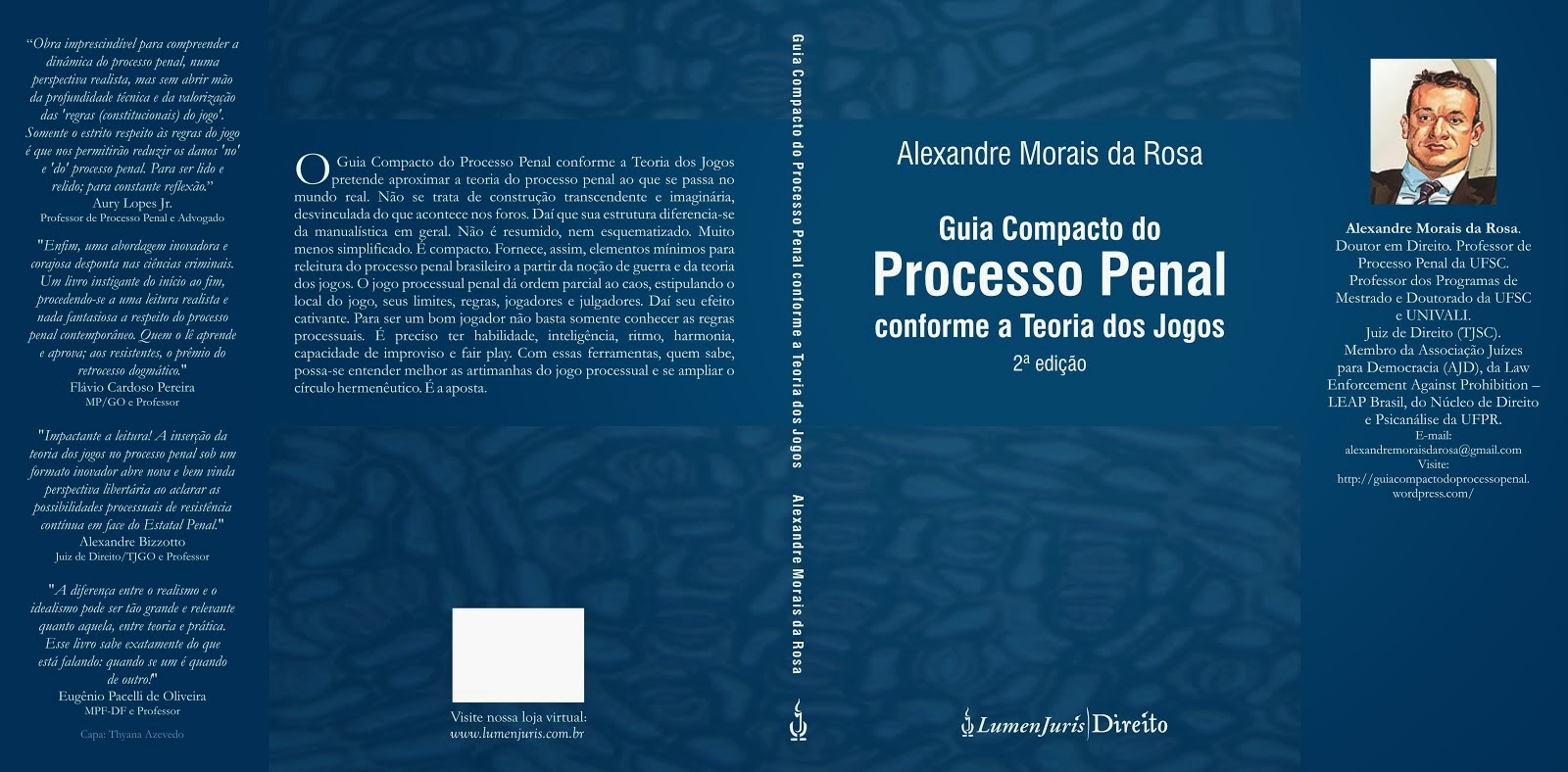

Kindle - Meu livro novo

O meu livro Jurisdição do Real x Controle Penal: Direito & Psicanálise, via Literatura foi publicado pela http://www.kindlebook.com.br/ na Amazon.Não precisa ter o Kindle. Pode-se baixar o programa e ler o livro. CLIQUE AQUIAGORA O LIVRO PODE SER COMPRADO NA LIVRARIA CULTURA - CLIQUE AQUITambém pode ser comprado na LIVRARIA SARAIVA - CLIQUE AQUILIVROS LUMEN JURIS - CLIQUE AQUI

22/11/2012

Vera Malaguti Batista

http://www.lainsignia.org/2001/marzo/cul_040.htm

Assinar:

Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:

Postar um comentário