Tentativa de pensar o Direito em Paralaxe (Zizek) alexandremoraisdarosa@gmail.com Aviso: quem não tiver coragem de assinar os comentários aos posts, nem precisa mandar, pois não publico nada anônimo. Recomendo ligar para o Disk Denúncia...

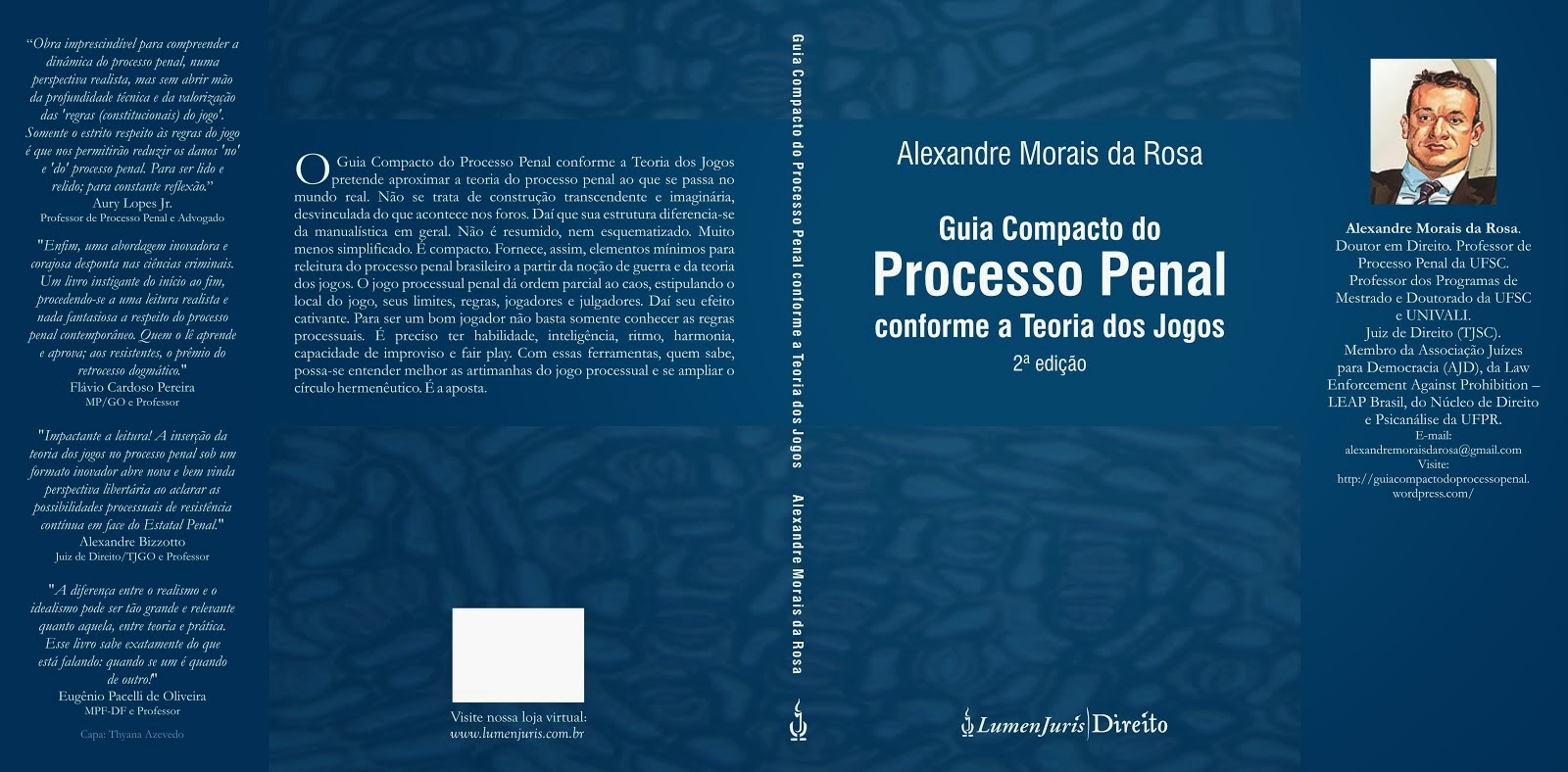

Kindle - Meu livro novo

O meu livro Jurisdição do Real x Controle Penal: Direito & Psicanálise, via Literatura foi publicado pela http://www.kindlebook.com.br/ na Amazon.Não precisa ter o Kindle. Pode-se baixar o programa e ler o livro. CLIQUE AQUIAGORA O LIVRO PODE SER COMPRADO NA LIVRARIA CULTURA - CLIQUE AQUITambém pode ser comprado na LIVRARIA SARAIVA - CLIQUE AQUILIVROS LUMEN JURIS - CLIQUE AQUI

17/03/2013

As fogueiras acesas do crime e a responsabilidade do sujeito. Por Alexandre Morais da Rosa

As fogueiras acesas do crime e a responsabilidade do sujeito.

(Publicado no livro O Leitor - Direito e Psicanálise. Jacinto Nelson de Miranda Coutinho (org.). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012 CLIQUE AQUI

Por Alexandre Morais da Rosa. Doutor (UFPR). Juiz de Direito (TJSC) Membro do Núcleo de Direito e Psicanálise da UFPR. Professor da UFSC/UNIVALI.

Inês Pedrosa, em “Fazes-me Falta”, narra que "A maioria das pessoas seleciona as recordações para usar como bóias: aqui eu fui feliz, é aqui que vou ficar, parado no meio do imenso e ignoto mar. Ou então: aqui fui infeliz, e daqui não quero passar. Distingue-se assim, para uso quotidiano, optimistas e pessimistas - recordadores profissionais." Essa afirmação pode nos servir de guia na compreensão do livro “O Leitor”, de Bernhard Schlink.. De alguma maneira as situações traumáticas, por definição, de contato com o Real, não possuem palavra para dar conta. Daí que se contam/inventam histórias. E a história narrada pelo autor parece tocar no que não se escapa: do desejo de mãe. No capítulo 7 aponta o lugar de “mimado” como a mãe o fazia e alguma coisa que impedia, mas que não fazia barreira. O lugar do “menino”, para Hanna, ainda que não se possa falar de sua estrutura – dada a ausência de pistas consistentes -, pode-se dizer que o senso de cumprimento de obrigações, na melhor tradição kantiana, era o tônus de sua atitude como quando descobre que o “menino” estava “gazeando” aulas e o obriga a passar de ano. E isso o marca para o sempre, mesmo porque o sentido somente depois se constitui...

Aqui, aliás, o momento em que se pode invocar Lacan e seu “Kant com Sade” para mostrar como a ética formal não só é furada como, no fundo, justifica as ações “em nome da lei”. Essa maneira de pensar arraigada ao imaginário desloca matreiramente a possível responsabilidade do sujeito, a saber, a responsabilidade é pré-dada. O sujeito, nesse lugar, resta soterrado pelos enunciados que falam através e por ele. Recompor esse lugar, quem sabe, possa ser um caminho para esse encontro. Dussel poderia ser um caminho com sua “ética material”, ainda que não se possa ir adiante nesse dito.

Zizek pontua a questão ao sustentar que enquanto um diz: “Como posso ser culpado quando somente cumpro ordens impostas? Claro que fui obrigado a assistir e compactuar com ações horríveis no cumprimento de meus deveres! Mas isso faz parte de um momento necessário no exercício de uma missão.” Não qualquer missão, mas a elevada missão: a verdadeira missão! O outro, por sua vez, diz: “Fiz coisas horríveis!”. No primeiro há um afastamento do sujeito do enunciado. Enfim, ele não faz questão. É como se houvesse a referência a um terceiro não implicado, cumpridor de uma tarefa maior, em nome de todos. Já no segundo o sujeito sustenta um lugar e uma responsabilidade.

A proliferação dos sujeitos que julgam diante da ampliação do Poder Judiciário fez com que se perdesse o apontar do juiz. Ao invés do magistrado reconhecido pela comunidade, a qual, de regra, não possuía vínculos, mas se sabia quem era e tinha por hábito o silêncio de sua vida privada, passou-se à multidão. Perdeu-se, por assim dizer, a noção de Referência. De terceiro impessoal. Embora fosse decorrente de um lugar, trazia a singularidade como mecanismo de legitimidade. E isso é muito importante, dado que além do lugar de terceiro, não envolvido, podia-se o apontar. A magistratura prezava pela singularidade e recato. Não se está, claro, defendendo que se deva fomentar esse lugar, nem que isso é bom ou ruim. Pensar assim seria banal. O que se pretende apontar com essa constatação é que alguma coisa se perdeu na potência da fala do lugar. É como se o lugar falasse de maneira mais fraca e trouxesse consigo a desconfiança do dito, justamente porque os sujeitos nominados decidiram gritar e dizer em primeira pessoa.

Nesse contexto também a lógica da aceleração e do mercado entrou de tal forma na pretensão de demonstrar, sob o discurso ingênuo ou cínico de que “se deve prestar contas a quem paga os salários”, acrescido do que a psicanálise denomina como “gozo escópico” - em que ver e ser visto como ocupando o lugar, mesmo por cinco minutos até os comerciais – do Guia, do Mestre, do Salvador, enfim, numa palavra: do canalha, diria Lacan, tornou-se o leitmov de magistrados (e também membros do Ministério Público), os quais mandam às favas a legalidade em nome da eficiência. Aliás, não se pode desconsiderar o giro de sentido promovido pelo discurso neoliberal no campo do direito (Jacinto Coutinho e Júlio Marcellino Jr) e em especial na Justiça Criminal. Em nome do resultado, do enxovalhar figurões, naquilo denunciado por Maria Lúcia Karam como “Esquerda Punitiva”, fomenta-se o agigantamento do sistema de controle social. A ilusão primaz é a de que o aumento das penas e a tipificação de mais condutas, diminuirá os crimes e trará a ingênua paz social. Talvez um pouco de leitura sobre Criminologia Crítica (Alessandro Barata, Vera Andrade, Salo de Carvalho)possa demonstrar o grau de desinformação. Mas não se pode fazer o sujeito sair de suas armadilhas imaginárias, lugar sempre que se desliza para aparente segurança. De sorte que se pode falar numa “Magistratura Iluminada”, na qual não basta julgar. É preciso ver e ser visto. Divulgar seus atos; mostrar que se está cumprindo sua função imaginária para com a sociedade, gozando – esse é o termo – pelo e no exercício do cargo. O gozo escópico é o seu mote.

Talvez o mais difícil seja justificar, de fato, a presença do sujeito no turbilhão do direito sem amarras, à deriva do novo modelo de decidir, a saber, o semblante de decisão. Enfim, é necessário que o sujeito possa se fazer aparecer na decisão: que sua presença seja sentida. A crise na decisão judicial de hoje é que salvo raros atos decisórios, a maioria independe de quem assina. Funciona como se a decisão estivesse previamente formatada e o sujeito (se apagando em enunciados) apenas aderisse ao contexto decisório, sem que a faça aparecer. A presença do sujeito é soterrada pelo já-dito que ocupa o lugar da decisão que poderia vir-a-ser. O triunfo do pragmatismo alienado que se nega a pensar suas vicissitudes.

Pensa – o juiz – em produção eficiente de resultados, na qual a decisão é o meio da estabilidade buscada pelo direito, como se a singularidade não fosse condição de possibilidade de se pensar os deslizes totalitários do mundo uniforme. O universalismo da resposta isonômica esconde as singularidades fáticas, como se os fatos não mais fizessem questão (Liberdade provisória e acusação de tráfico, por exemplo, como discorreu Rosberg Crozara). A negação dos fatos traz consigo o regozijo do igual e do presente. O presente toma o lugar da tradição, ocupando o espaço vazio deixado pela modernidade e a capacidade do sujeito de fazer objeção, via compreensão (Gadamer, Lenio Streck). O lugar da compreensão é tomado pelo real do presente que aterra a diferença ontológica dos lugares e registros.

Ocupar o lugar da crítica, do “chato” que insiste em dizer que até pode ser assim, mas preciso compreender o ato decisório, esbarra no bom mocismo do já-dito. Insistir no lugar de quem não se seduz facilmente pode e deve ser visto como ineficiente. Lugar sempre de incômodo e de desventuras. Talvez de ódio da aparente normalidade. A crítica é tida como uma traição à eficiência, ao economicamente correto. Há uma crise do lugar juiz e suas máscaras. Os teóricos perderam o espaço da moda para solucionadores de problemas estruturalmente postos, capazes imaginariamente de abarcar a complexidade do mundo da vida. Perdeu-se a autonomia da decisão e o exemplo palmar é a Repercussão Geral.

A banalidade tomou conta de um aspecto motriz da construção da realidade. O mundo do direito passou a ser cada vez mais linear no mundo em desordem. Como se a desordem pudesse ser equacionada em pequenos verbetes e a metalinguagem jurídica fosse reduzida a novas capitanias adjudicadas aos representantes de discursos de outra ordem, especialmente econômicos. Afinal, não julgar conforme as súmulas, em conformidade com o já-dado, não raro faz com que o sujeito seja alvo de bullying jurisdicional. A homogeneidade simbólica conseguida a partir de mecanismos violentos simbolicamente, quer por meio de bônus de promoção, quer pelo reconhecimento de se decidir conforme os Tribunais-Pais querem.... mas isso possui um preço.

Para se resgatar a proposta da Decisão como Bricolage, juntamente com Marco Marrafon, precisa-se deslocar a pretensão advinda da Modernidade, ou seja, de que a decisão é a adequação (forçada) da realidade metafísica ao mundo da normatividade. Entre a realidade e a normatividade há um complexo jogo de significantes que são postados no tempo/espaço e fundamentalmente por sujeitos que deveriam ocupar o lugar de terceiro. Esse lugar não decorre da pessoa física que ocupa eventualmente. Deveria ser um lugar de exceção e de reconhecimento. Jamais ocupado por uma vontade individual. Entretanto, no mundo dos “princípios totalflex” (proporcionalidade, razoabilidade, etc) e da discricionariedade, não se cansa de apontar Lenio Streck, realinhando a tradição positivista, o resultado é um positivismo principiológico solipsista, no qual o brilho da decisão é medido pelo impacto social. Dito de outra maneira: o regozijo coletivo decorrente da decisão ocupa o lugar que deveria ser de limite. Não se deveria possuir, paradoxalmente, magistrados salvacionistas da nação. O problema é que com a estrutura política entregue ao jogo do mercado, a lógica do mercado e da moda adentrou, de vez, no campo jurídico.

Flávio Kothe em “A Narrativa Trivial” bem demonstra que o jogo de mocinhos e bandidos sempre termina com o triunfo do bem. Mas de alguma maneira as crianças, em sua aparente ingenuidade, podem nos servir de norte. Quando se brinca de “mocinho-bandido”, sabe-se que o fato de hoje se ocupar o lugar de mocinho não permite romper com a dignidade do “bandido”. Isso porque, amanhã, por certo, ocupar-se-á esse lugar. Então, há certo respeito pela dignidade do outro. Perdeu-se esse jogo. Agarrados ao cajado dos mocinhos, na luta por limpar a terra de todos os males – espelhados pelos bandidos -, busca-se extinguir, matar, excluir, tudo que possa representar o mal. O problema é que a violência nos habita. Ela nos é constitutiva. Sabe qualquer um que leu um pouco de antropologia ou leu os psicanalistas. Talvez seja pedir muito dos juristas que acreditam em mundos platônicos, na eterna rivalidade do bem contra o mal. Não significa, em absoluto, compactuar com atos ilegais. Significa entender que a figura crime não é ontologicamente ruim, mas decorrente de uma interação social.

As relações, portanto, naquilo que o livro “O Leitor” pode nos trazer – para além do que nos pontou André Karam Trindade – são da ordem do mal estar do sujeito contemporâneo, o qual possui uma sustentação imaginária frágil, sujeita às intempéries da mídia, das corporações e especialmente da economia. Jogar para torcida, agradar a mídia, ser reconhecido pelas “ruas”. Aplaudido. O lugar do Poder Judiciário, por definição, deveria ser contra-majoritário, na defesa dos Direitos Fundamentais. Quando se aceita, todavia, a ponderação em favor do bem, as amarras se perdem.

Tudo isso para dizer que Hanna não sabia fazer diferente do que cumprir regras, não se achava culpada por cumprir fielmente as regras que lhe foram confiadas. Os magistrados num país de terceiro mundo como o Brasil também – na sua maioria – não se sentem. O lugar que deveria ser de barreira, de dizer não, foi tomado pela alegria de uma “revolução do bem” (eugenismo social), a qual não encontra barreira, nem limites. Recompor os limites num mundo sem limites parece ser a tarefa de todos. Daí que somente o sujeito pode se autorizar no seguinte dilema: participa ou não do espetáculo do bem. Se o fizer estará bem acompanhado pela multidão que não raro promoverá linchamentos. E linchamentos são sempre a possibilidade de ver no outro o que não se consegue ver em si mesmo. As fogueiras midiáticas queimam pessoas todos os dias. As “operações policiais” esfacelam subjetividades sem julgamento antecedente. O furo de reportagem coloca o sujeito no lugar do malfeitor. Hanna, no livro, o ocupou.

Não se trata de ser pessimista, nem otimista. Cuida-se de se perceber que na lógica atual pouco resta. E justamente por isso se pode fazer a diferença. Sem querer salvar ninguém, nem posar de salvador, embora, diga a música, “a violência é tão fascinante e nossas vidas tão normais...” E a sedução da eleição divina movimente o imaginário de muitos...

Assinar:

Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:

Postar um comentário